海洲之光:点亮时代的“第一盏灯”

尽管时间已经过去40多年,但每逢一个客商到海洲村,大抵都会听到一个有关灯饰起源的故事。这个故事,与当时几名海洲青年有关。

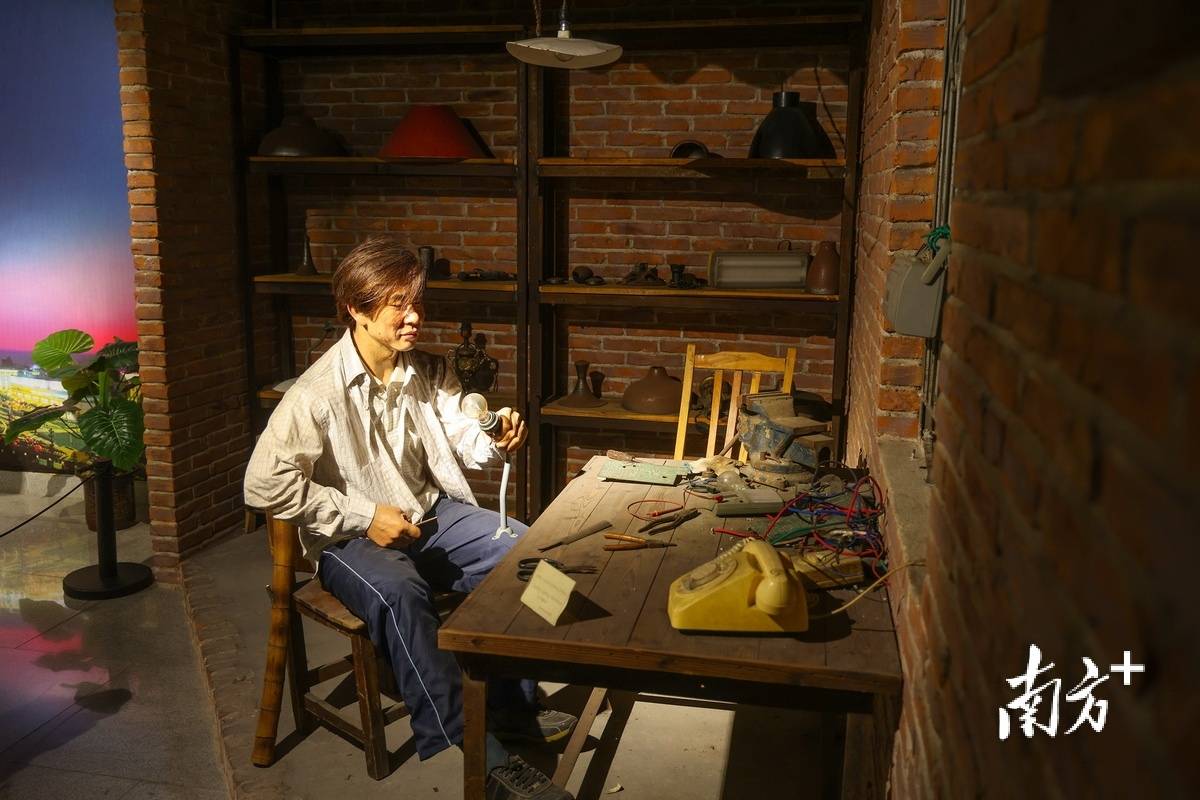

灯都古镇·灯文化博物馆中以袁达光为原型所创作的制灯场景。

1981年盛夏,两名海洲青年袁达光、袁玉满踏上了去香港的客轮。除了探亲,此行他们还怀揣着一个大胆的创业梦。

在此行之前,33岁的袁达光已经辞去了海洲村砖厂的厂长职务,和几位合伙人决心创业。

创业伊始,香港成为他们寻找灵感的第一站,也是最重要一站。当时,袁达光的父母兄弟均在香港,来自香港的商品和信息,对当时仍处于闭塞环境中的海洲青年来说,充满冲击、富有吸引力。

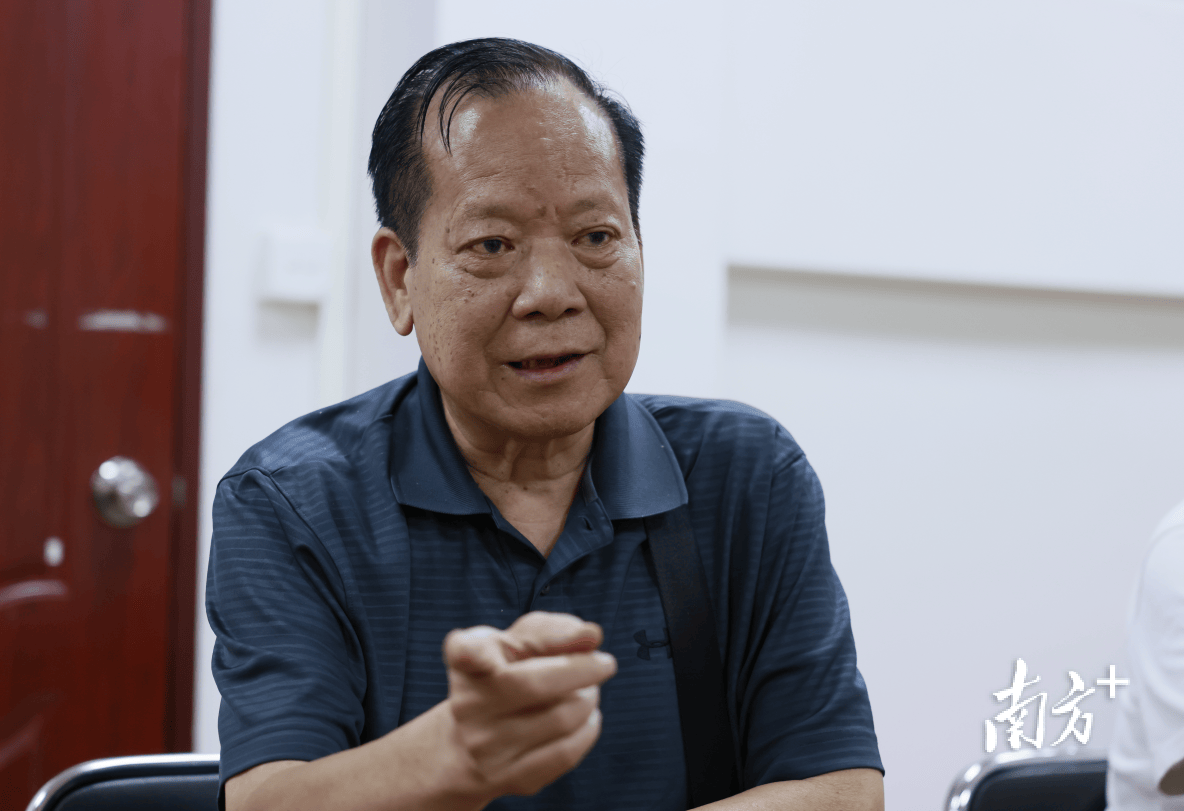

已年逾七旬的古镇第一代“灯饰人”代表袁达光。

在香港商场,袁达光和袁玉满被此前没有见过的灯饰所吸引,他们花费80港元购买了两盏壁灯,带回了古镇——40多年后,灯都古镇·灯文化博物馆在陈列中复刻了当年他们回乡后仿制灯具的场景:一根电线、一条弯管、一个灯泡加灯座,一台简易灯具就成型了。

展开全文

1982年10月,第一批古镇人自制的商品灯在古镇诞生。1983年,袁达光、袁玉满等五人,每人各出资一万元,合股建厂,成立裕华家用电器厂。袁达光也被誉为古镇第一代“灯饰人”的代表。

此后,灯饰作坊如雨后春笋般崛起,古镇迈向“中国灯饰之都”的征程,开启了。

村内建起遍地的家庭小作坊电器厂,海洲人敢闯敢干的魄力也在产业发展中再次体现,“提灯走天涯”成为古镇灯饰在全国快速扩展时期的独特现象。

“第一次出远门,我就坐了20几个小时的火车。”中山市侨界青年联合会副监事长魏长威回忆。一批时年不到20岁的海洲灯饰人,从海洲出发去往全国各地,为刚刚开始兴起的全民创办灯饰企业热潮打开了广阔市场。

中山市侨界青年联合会副监事长魏长威。

来自港澳的市场力量依然影响着古镇灯饰产业的发展。1992年后,凭借毗邻港澳台地区的优势,古镇兴起学习先进经验和技术设计潮流,灯饰产业驶上快车道。2002年古镇被评为“中国灯饰之都”后,又吸引大批外资进入古镇投资设厂。部分港澳台商把灯具生产厂和配套厂逐步移迁古镇,带动古镇灯饰业的快速发展。

“我们的第一笔资金,都是海洲的侨胞和乡亲支援的。”袁达光回忆。从海洲灯饰到古镇灯饰,从古镇灯饰再到中国灯都、走向世界,海洲燃起的“灯”,依然照亮古镇未来的产业路。

【足迹】

海洲村总面积约15.8平方公里,户籍人口16500多人,是中山市最大的行政村之一,也是古镇镇旅居港澳乡亲较多的一个村。史料记载,20世纪二三十年代,“出洋潮”在“曹古海”大规模兴起,村民经由港澳,以合约雇佣形式或亲友援引出洋,这便是近代古镇乡亲连群出洋、旅居港澳地区的源由起始。

延伸阅读:

【采写】南方+记者 廖瀚 张培发 通讯员 董菁菁

【摄影】南方+记者 卢子衡 叶志文

【策划】张培发

【统筹】罗丽娟

【作者】 廖瀚;卢子衡;张培发;叶志文

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

评论