目光短浅的明帝国:只为一时之利却葬送了帝国的未来

前言

自明朝建立开始,经济问题一直成为统治者心中的芥蒂。大兴土木、对外征战都需要大量的经费,而连年的超额支出已经使国库许久没有余财。洪武、永乐时期战争不断,消耗了大量财富。到了宣德年间,由于皇帝过度沉迷于娱乐,致使皇室支出成倍增加。

虽然宣德一朝曾经对经济进行过一系列改革,使国家经济重现复苏之势,但随着时间的推移,土地开始逐渐私有化,明帝国内部土地兼并、贪污腐败的状况日益严重。在这种情况下,百姓的生活愈发艰苦,国家的财政收入也在连年下滑。

明中后期出现的资本主义萌芽对帝国来说是一把双刃剑。此时帝国内部的商品经济发展的极为迅速,工商手工业日益繁荣,但对于一个以农业为支柱型产业的封建帝国来说,这样会削弱对农民的控制能力。在那样的一个时代,帝国统治者绝不可能废弃农业从而大力发展工商业。

此时明朝外患逐渐增多,连年的超额支出已经使国家入不敷出,封建结构下的财政体系有随时崩溃的风险。到了嘉靖年间,为了扭转当下局面,故而由张居正肩负改革帝国经济的重任,在帝国境内推行一条鞭法以求革新。

张居正

土地兼并严重,帝国赤字逐渐增高

洪武年间,全国土地数量约为850万公顷,然而到了弘治年间,土地数量顿时锐减一半。土地自然是不会从帝国的版图上消失,导致在册土地数量减少的原因是土地兼并。

中国历代封建王朝几乎都面临过土地兼并给经济带来恶化的局势,这是封建小农经济发展过程中所产生的必然结果,明朝也不例外。明朝初年,为了换取民众的支持和激发经济活力,朱元璋曾经鼓励农民开垦荒地,并将豪强地主的土地分发给农民。这一时机的明朝并没有出现土地兼并的现象。

然而天下的土地数量是固定的,随着皇室不断赐封土地,农民手中的土地相应也开始减少。《明史·食货志》中记载:

"明时,草场颇多,占多民业。而为万民厉者,莫如皇庄、勋戚、中官庄田为甚。太祖赐勋臣公侯丞相以下庄田,多者百顷,亲王庄田千顷。又赐公侯暨武臣公田,又赐百官公田,以其租入充禄。"

展开全文

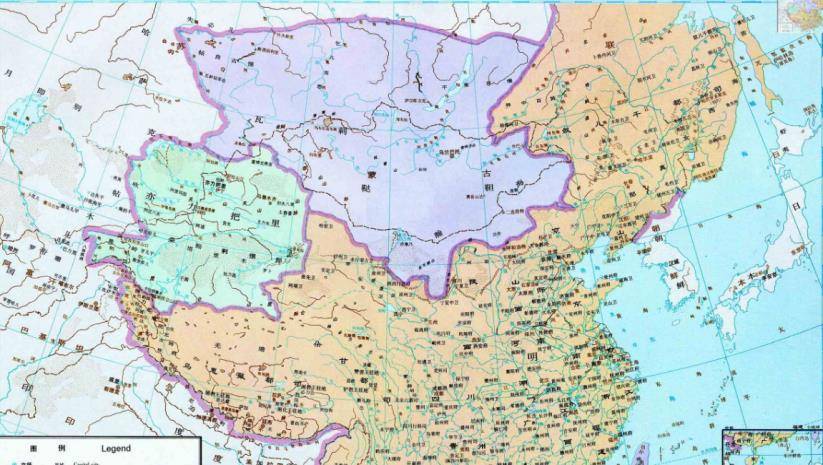

明朝疆域图

许多王侯将相在获得大量的封地后仍不知足,通过交易买卖等方式继续扩张土地。同时,宦官集团逐渐崛起,也将目标放在了土地之上,与王侯将相一起参与到兼并土地的活动中,使农民私田的数量再次减少。

在手中土地数量大幅减少的情况下,农民所要承担的赋役就变得相对沉重。为了逃避赋役的征收,许多人选择将私人土地献给官员或地主,从而成为佃农。这样便导致每年都有大量的人口和土地从国家图册上"莫名其妙"的消失,明廷所能够征收的赋税也逐年减少,给国家发展造成了很大阻碍。

连年战争消耗了大量财富,但皇室依旧没有减裁用度,反而逐渐扩大支出。尤其是在宣德朝,皇室更加毫不节制地花费国库存银。再加上行政系统中逐渐出现许多冗官,消耗了国家大量财富储备。帝国财政的赤字逐年升高,贪污腐败更是使国家经济恶化,改革运动迫在眉睫。

明朝皇室游乐图

重新丈量全国土地,官雇力役

洪武十四年时,为了对全国土地和人口有一个较为清晰的了解,朱元璋下令编撰黄册与鱼鳞图册。统计每家每户的人数数量和其拥有土地的数量,并将每块土地进行编号。如此大大方便了朝廷征收赋役。到了嘉靖年间,黄册与鱼鳞图册上记载的数据已经失去了效力,故而才重新对全国人口和土地进行清查,并调查贵族与地主隐匿土地的具体数量。公元1530年,也就是嘉靖九年,明朝开始了大规模改革运动。

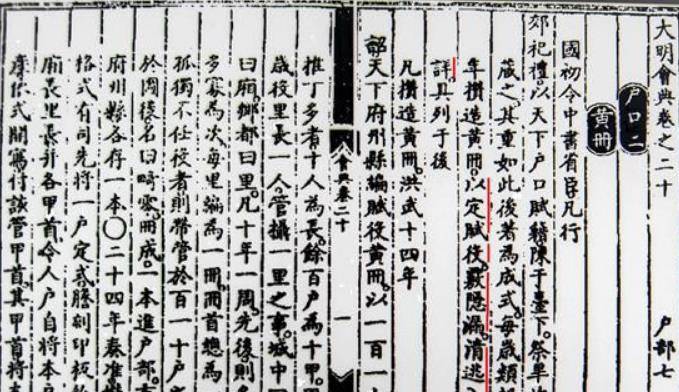

黄册

丈量结束后,两亿八千亩被隐匿的田地遭到了彻底的曝光,贵族与地主不得不向国家缴税。

在丈量土地的过程中,朝廷废除了官田与私田之分,将所有土地全部收归国有。但并不将已经被兼并的土地回收,主要是考虑到避免引发贵族与地主等利益集团的冲突。

一条鞭法不以身份区别税额,而是仅仅以土地划分税额,有多少亩地就交多少税。《傍秋亭杂记》中曾有相关记载:

"均徭,官田亩取银四分,民田亩六分甲首,民田亩取银分五厘,官田亩一分,皆十年一输,亩岁为钱四、五文而止,犹未甚也。正德丁丑、戊寅以来,仍以田随人,户分九等,上户亩出银二钱五分,甚至五钱。"

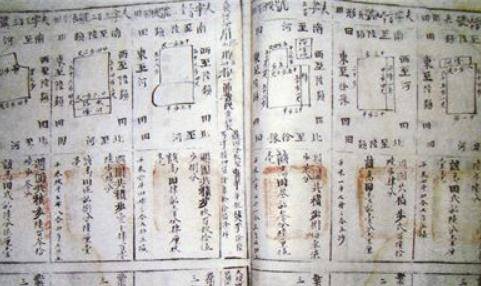

鱼鳞图册

在改革以前,明朝一直是由粮长负责在底层征收,一条鞭法施行后改由官府直接征收。这样就可以有效避免负责征税的官员趁机中饱私囊,也简化了征税流程。同时,因不以丁数 并没有更改原有的征税额度,仅仅是改变了征税方式。

起初,明朝采取向民间直接征发徭役的方式,但却给了许多官员从中徇私舞弊,贪赃枉法的机会。朝廷每年征发的徭役是有一定名额的,当富裕的商人或地主以贿赂的方式逃避徭役后,剩下的名额只能由穷苦百姓来承担。

在一条鞭法施行后,百姓可以将力役折银并上缴国家,从而不必亲自服力役。国家需要征发力役之时,由朝廷划拨银两并由各地官府从民间雇佣。虽然看上去像是减轻了百姓的负担,然而并非如此。在明中期至明后期的这段时间里,土地兼并直接导致农民手中的土地数量减少,财富数量也随之减少。对于百姓来说,将力役折银反而更加加重了自己的负担。

按亩征银,实物折银,提高征收效率

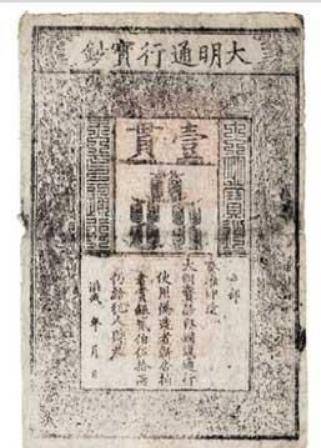

明朝初期,朱元璋曾明确下诏禁止国内以白银作为流通货币使用,大量发行纸钞。但到了洪武末年时期,纸钞开始逐渐贬值,百姓也逐渐弃纸钞不用而选择白银。同时随着商品经济的发展,禁用白银令也形同虚设。成化年间,朝廷发放给官员的俸禄也从实物转变为货币,在大势面前明廷选择了妥协。正统年间,朝廷正式下令允许白银在帝国境内流通。

大明宝钞

在明朝前期至前代封建王朝期间, 百姓主要向朝廷交纳实物以此缴税。但封建时代的科技水平远远不如现代,无法良好保存实物,粮食经常在运输途中就出现腐烂或发霉等情况。当粮食转运至京师后,朝廷所得到的实物已经远远不如从征税地发出时那般多,白白损失了许多收入。

一条鞭法的核心在于折银缴税,这也适应了当时统治者的需求。《明史·食货志》中曾经记载:

"一条鞭法者,总括一州之赋役,量地计丁,丁粮毕输于官,一岁之役,官为佥募,力差则计其工食之货,量为增减;银差则计其交纳之费,加以增耗。凡额办、派办、京库岁需与存留供亿诸费,以及土贡方物,悉并一条。皆计亩征银折办于官,故谓之一条鞭法。"

税收折银所用的金花银

随着手工商业的快速发展,许多农民已经脱离土地,转身投入手工商业中去,这就使朝廷无法再向过去一样将农民固定在土地之上,对农民的控制能力也开始减弱。大量的农民依附于贵族豪强,使其势力日益壮大起来。

明廷虽然有心根除这一现象,但却无力为之。此时的明王朝外患不断,如果因为此事激化统治阶级与贵族集团和地主阶级之间的矛盾,对于国家来说则百害而无一利。所以一条鞭法仅仅是对征税的形式进行了改进,而并没有真正面对土地兼并问题并解决。统治者只想通过推行一条鞭法来快速增加帝国的财政收入,而并不想去解决导致帝国财政收入下滑的问题根源。

一条鞭法通过折银抵税,使国家财政收入得以快速提升,此后明朝统治者加征税赋也将会更加方便。同时推行该政策也使帝国减少了许多损失的财政收入,运送也变得更加方便,以至于有能力继续推行国家建设或国防建设。在面对外患之时,统治者也有了更多的军费预算,延缓了明帝国的灭亡趋势。

明末辽东局势图

结语

一条鞭法实施后,确实使明帝国的财政收入有所增加,延缓了帝国的衰败趋势。但赋税总额并没有更改,意味着百姓依然要承担起较为沉重的税赋。同时,一条鞭法也并没有根本解决土地兼并的问题,只是在统治者的角度上考虑如何更加方便的征税和提升财政收入,并没有考虑到百姓的利益。换句话说,一条鞭法基本没有给百姓带来什么好处,生活条件依然困苦。

到了明朝末期,由于努尔哈赤的的崛起,明帝国不得不再度拿出巨额预算投入辽东战场。与此同时,国内也时常出现农民起义,为了镇压起义运动不得不再次增大支出,使帝国再一次出现了财政赤字的情况。逐渐,国库已经不足以支撑军费支出,不得不对百姓接连加征税赋,即三饷加派。这一举动彻底激怒了明帝国的百姓,一举将这个统治中原大地近三百年的封建王朝推翻。财政体系的崩溃成为明王朝灭亡的主要因素之一。

参考文献:

1.《明史·食货志》

2.《傍秋亭杂记》

文章内容为本号100%原创(部分图片来自网络,如存在疑义,请联系我们删除。)本号将持续为大家输出精彩的原创文章,欢迎小伙伴们订阅转发及评论!

评论